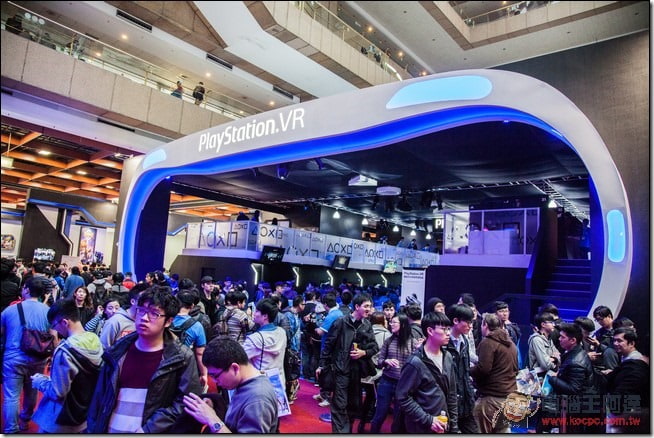

2016年,台北電玩展,HTC和SONY推出的VR體驗引起了熱潮,東京電玩展規模更大,受到各界關注,因此2016也被稱為VR元年。

當時試玩活動簡直就像在玩踩地雷,你根本不知道戴上VR眼鏡之後等著你的是一款運動瘦身遊戲還是催吐瘦身產品。

雖然以當時的技術來說,VR的推出既新鮮又有趣,但很快大家都能看出VR遊戲開發技術的不成熟然而。

儘管當時就有PS4就有近40款遊戲的展示,但對於會去電玩展的「玩家」們來說,這些遊戲許多連測試品都算不上。。

當時的VR被拿來和電影、小說的虛擬實境比較之下,顯得非常陽春。身為玩家,除非口袋夠深,並且有足夠的耐心,否則大部分的人都採觀望態度。

不過,眼尖又有錢的廠商很快就抓住了商機,並且在近年日趨成熟:

- Amazon不走遊戲路線,主打AR/VR的實際運用,結合它的電商平台上數之不盡的商品,並且提供AR/VR的開發平台。

- Google自然也不會錯過,開發各種支援VR的APP和功能,以及普及化的VR觀影設備來搶佔市場。

- FaceBook則是現今領先全世界的VR硬體開發商之一,他們的品牌稱為Oculus,硬體的等級為世界頂尖,卻也是擁有相同等級的產品中CP值最高的(詳情我會在之後慢慢補充)。

- Valve,也就是Steam這個遊戲平台的營運公司、戰慄時空系列作品的開發商。他們和HTC VIVE合作,也是主攻遊戲市場,他們最近推出了戰慄時空系列的新遊戲,那個畫面可是堪稱3A大作的水準,真是不鳴則已,一鳴驚人啊!

- HTC VIVE,原本是手機大廠的HTC也加入了VR遊戲市場的行列,他們的VR設備硬體推出非常多種類型,符合各種遊戲需求的人,從消遣型到專業版。

內容索引

設備昂貴的前期,VR是怎麼增加曝光率的?

就像電玩遊戲普及化的過程,80後的玩家們,大概在國小、國中階段的時候,多半也經歷過和三五好友上網咖打遊戲的時期吧?

在當時,電腦設備也不便宜,不可能人手一臺,花個一兩百塊在網咖就能打整天。

隨著遊戲體驗的普及化,再加上硬體價格的降低,人手一機(電腦)的時代出現了,於是遊戲業更加蓬勃發展。

VR,也勢必得走過這一段。

於是世界各地都有人開VR體驗店,無論是遊戲的、VR動態電影,甚至是網咖,都有提供VR眼鏡免費試用。

台灣現在也越來越多VR遊戲體驗店,尤其是VR密室逃脫類型的遊戲,更是廣受玩家喜愛。我本身也是因為在體驗店享受過,才開始認識VR,並且逐漸著迷。

台灣的VR體驗店家整理:(從北到南)

點擊連結可開啟Google Map▼

- 台北三創VIVELAND(VR遊戲體驗專門店)

- 台北三創VR CLUB(VR遊戲體驗專門店)

- 台北西門町VARLIVE旗艦店(VR遊戲體驗專門店)

- 台北信義威秀VR+(VR遊戲體驗專門店)

- 台中GAMIX VR旗艦館(VR遊戲體驗專門店)

- 台中新光VR LIVE(VR遊戲體驗專門店)

- 台中瘋VR一中店(VR遊戲體驗專門店)

- 台南新光西門VR Club(VR遊戲體驗專門店)

- 高雄大魯閣草衙道VIVELAND / VR+(VR遊戲體驗專門店)

- 高雄夢時代VAR LIVE(VR遊戲體驗專門店)

- 高雄義大世界VR遊戲體驗專區

- 高雄駁二VR體感劇院(VR FILM LAB)

外國的VR體驗店遠比台灣的更好玩,遊戲也更新更多,但是我認為如VAR LIVE、VIVELAND等體驗店已經足以體驗到VR的魅力了。

VR的兩大市場

如果說AR主打的是貼近現實生活便利的功能,VR就是娛樂性質居多的體驗,而最大宗的兩項,就是觀影和遊戲。

VR影片

講到VR影片,許多人可能會第一個想到VR成人影片,畢竟這一類型的行業賺得最多,自然能夠投入更多資金搶先攻佔VR市場,而且相較於一般的電影,製作上也是比較簡單,不需要投入太多特效和劇情等元素。

雖然一般影片市場還是能夠使用VR影片,最大的影片觀賞平台YouTube也推出了VR觀賞的功能,也不泛有許多有創意的優質VR影片出現。

回想我在日本打工度假的時候,那時VR正崛起,網路上到處賣的都是山寨版的VR裝置,只要把手機放進去,就能看VR影片。

我在2016年尾終於開始度假時,走進日本網咖,正好是平日,店員主動問我要不要體驗VR眼鏡,那時最流行的還是這種把手機放進去就能看的「VR眼鏡」,PC VR還貴得要死,遊戲也不多。

我看著店員,又看了一下她身後掛得大大的VR成人影片海報(日本網咖規定全天候18歲以上才能入場,這種東西隨處可見),「小腦袋」立刻幫我做了決定。

像小孩子拿到期盼已久的玩具一般,我三步併作兩步回到我的包廂,迫不及待地戴上VR設備。

突然,我想到無數的日本男性跟我在這個包廂裡有著同樣的經歷,不禁感嘆性衝動果然是衝動消費動機之首啊!不知道多少人體驗過之後回去就上網下訂了,日本人的消費力又這麼好。

總之,經過這件事之後,我認知到VR影片用對地方的話,確實是很新奇的體驗,例如動態VR,簡單來說就是戴上VR裝置的4D體驗。

而最近VR電影、運動賽事等各種運用在VR平台上的影視娛樂界也正在努力為VR用戶帶來獨特的體驗,未來還是很值得期待的。

PC VR遊戲

對於未來的商機而言,除了成人市場以外,最能最有效發揮VR價值的,就是VR遊戲了。

PC VR遊戲最大的特點就是需要一台高規格的電腦才能運作,專門體驗真正好玩又有料的VR遊戲內容。

VR遊戲可以讓恐怖電影、動作電影、劇情電影等以能夠互動的方式成真,一開始的VR遊戲,光是拿著兩支搖桿站在原地射擊或砍殺四面八方撲來的怪物或敵人就很爽了。

遊戲開發越來越成熟之後,還有音樂遊戲,例如Beat Saber(許多人為了這款遊戲買VR)、體育遊戲如拳擊、格鬥類的等等,讓VR的遊戲市場越來越多元化,也逐漸讓玩家看到VR遊戲的成熟。

以下是VR最新大作Half-life Alyx的遊戲視頻▼

影片中會看到玩家使用傳送的方式移動,那其實是因為雖然VR遊戲已經克服移動問題,但傳送的移動方式仍然是老玩家較習慣也較快速的移動方式。

這款遊戲的VR的畫面過於逼真害我都有點暈了,這確實也是玩VR需要克服的一點,而克服暈動症除了習慣以外,可能就是要靠實際移動而不是用搖桿移動來解決。

實際移動操作遊玩VR是克服暈動症最有效的方法,因為暈動症簡單來說就是因為於身體和大腦不同步的關係。

經過5年的研究和進步,現在的VR市場有許多值得一玩的遊戲,而且因為硬體價格較高,遊戲的價格都壓得非常低。

普遍遊戲價格是300~700元,就算3A大作也是千元有找,甚至你買VR就直接送你最新的3A大作(VIVE就是這麼做的,送的正是Half-life Alyx)。

我第一次是在電玩展上接觸VR遊戲,雖然很多遊戲,不過從旁邊看都覺得還好,試玩又很多人,而且試玩券都被搶光了,所以當時留下的感想就是:好像還不是很成熟。

過了三年多,我在高雄義大世界的VR和女友及兩個路人玩《失控地鐵 Zombway》。

揹著微星的電競筆電,戴著全套VR設備,手持VR專用的步槍道具,跟著流程指示去地上放炸彈,或者拉下閘門開關等互動。

剛開始僵屍從暗處衝過來的時候,有那麼一瞬間我彷彿以為自己不是在虛擬世界裡頭,被我意料之外的「VR遊戲」體驗給驚艷到,這股震撼和興奮不亞於在日本網咖的體驗啊!

於是過了一陣子,我又邀請朋友在台北西門的VAR LIVE體驗館遊玩Ubisoft(育碧)公司製作的《密室逃脫:穿越梅杜莎之門》。

這款充滿刺客教條風格的遊戲是透過弓箭和攀岩最多支援四人合作,和場景互動解謎,做到現實做不到的「VR密室逃脫」,也是近期VR體驗店最夯的遊戲類型。

明明這樣的遊戲換到PC上來玩,我絕對是提不起興趣的,可是在VR上簡直是完全不一樣的體驗。

而且我確信不是新鮮感作祟,因為我們第一次沒破完,還擇日再戰破了第二次,終於全破。這可是一次要價700元的長篇VR遊戲,全程不到一小時,意猶未盡。

也是這兩次的VR體驗,讓我愛上了VR遊戲,開始研究VR的設備、遊戲和開發狀態,甚至都已經計畫好了未來賺到錢之後的購買計畫了。

以下,就是我花了大量時間研究的購買選擇,有各家大廠牌以及不同需求最高CP的選購指南,並將隨著各廠商推出新產品之後持續更新最有價值的購買方案。

PC VR眼鏡選購指南與懶人包整理:

根據 IHS Markit 數據顯示:2016 年 VR 全球裝置數約為 1,800 萬台,至 2017 年時,全球裝置數已達到近 2,800 萬台。IHS Markit 預估,至 2021 年全球裝置數將會達到 7,800 萬台。

VR遊戲的普及化,在冠狀病毒(COVID-19)疫情獲得控制、經濟回穩之後,很有可能因為生活習慣的改變,大眾會開始瞭解到VR遊戲的樂趣,越來越多實況主開始遊玩VR,也將帶動VR的熱潮。

VR業界的領頭羊,就是我先前介紹的那幾間,而主打遊戲和影視體驗上的VR眼鏡等設備開發商,則是三巨頭:

Oculus / Valve Index / VIVE

※以下顯示的售價都包括了全套產品:頭盔、手把、基地台(如果該設備需要的話)

Oculus:

FB旗下子公司,聚焦在VR硬體設備上的開發與研究。

Oculus一共有三種款式,但站在消費者角度來看,Oculus Go由於推出時間較早,性價比完全不如其他兩款,因此這邊只介紹最值得購買的兩種類型:Quest與Swift S。

Oculus Quest

售價:

- 64G版本:399 USD,約NT 12,318

- 128G版本:售價499 USD,約NT 15,404

優點:

- 可以獨立使用,亦可購買特殊線材變成PC VR,這也使攜帶性和方便性成為它的賣點

- 可以不用擁有高配電腦即可享受VR遊戲和觀影體驗

缺點:

- 一體機模式下只有Oculus自家平台可取得獨佔遊戲21款左右,但價格偏貴

- 雖然可以兩用,但由於是採串流方式,性能一定不會比一般的PC VR還要好,不過等Link技術出來,有效提升效能之後,很有機會成為真正性價比最高的選擇

- 海外送修等問題,雖然有中文客服,但報關時需要另外申請文件,需額外備妥進口所需資料

購買須知:

PC VR的部分,連接電腦的Type-C線材需另外購買副廠或原廠線材才可正常遊玩。

VR新手和輕度使用者的最佳選擇。VR眼鏡的CP值之最就是Oculus,其中Quest系列又能同時滿足輕鬆無線、便利享受影視和遊戲體驗。

一體機的設計等於買了一台家機,又可以接電腦變成PC VR。

Oculus Rift S

售價:

449 USD,約NT 13,500

優點:

- 業界最高性價比

- 優秀的搖桿設計

- 不需要定位基地台

缺點:

- 極少周邊擴充性

- 雖然是最高性價比,但也沒有性能特別突出的部分,不過普遍都在中上

購買須知:

顯卡要有DP接口才可使用。

VR遊戲愛好者的入門首選,PC VR眼鏡的CP值之最就是 Oculus Rift S,作為一個能提供新世代遊戲體驗的遊戲專用VR眼鏡。

它就算不是最強的設備,卻是在VR達到下一個硬體技術等級之前你能一直享受高水準遊戲體驗的選擇。

Valve

開發了戰慄時空系列遊戲,並且營運世界知名的Steam平台。

在VR市場上和HTC密切合作,主要提供VR硬體技術。

本身也有在開發VR遊戲,近期的VR最強作品:Half-Life: Alyx就是他們開發的。

Valve Index是該公司的VR設備系列,目前台灣還沒有代理,不過透過國外代購和美國亞馬遜店商平台都可以買到。

售價:

全套為999 USD,約NT 30,900(再加上代購和海外運送及關稅也許再多個1500左右)

優點:

- 業界遊戲體驗最佳選擇,尤其是十指偵測感應的搖桿,完全模擬手部動作,未來應該會有許多遊戲針對這個特色來開發。

- 畫面清晰度業界最佳、追蹤精度最佳、音質表現最佳。

缺點:

- 有耀光問題(物體周邊會有一層暈影)

- 針對歐美人士設計的頭盔對亞洲人而言不是很合適,舒適度不佳,會有漏光問題,頭盔的後靠墊不可拆卸,整體的清潔會是一大問題

- 硬體耐用度不高(主要是搖桿,可能因為太高科技,還有許多問題需要改良),瑕疵和問題頻繁,而客服又遠在美國,不易處理,通常有瑕疵或故障都得花費許多時間跟運費處理,希望台灣代理後能獲得改善。

不過由於這是Valve Index的第一代VR設備,只要在品質上面做個改良,未來恐怕就是高預算玩家的首選了。

注意事項:

顯卡要有DP接口才可使用

直接是Valve旗下品牌,因此優惠活動應該不會少,各位錢包請顧好😅

目前台灣還沒有代理,對於VR新手而言,建議觀望等候一陣,待硬體改良並且台灣開始代理後再考慮購買。

美國亞馬遜現在炒到2.5倍的價格,完全不值得買,所以這邊先不放購買連結,考慮到它的缺點部分,實在不值得用這個價格去受罪。

現在唯一適合的方法大概就是代購了,然而疫情期間這也不大容易。

HTC VIVE

台灣HTC旗下品牌,從2016年開始就投入VR市場,目前與Valve合作。

不只提供許多業者、公司租借和購買服務,也有一般消費用戶的租借服務,型號非常多元。

VIVE PRO系列:

- 一級玩家版:NT 30,900

- 專業版:NT 39,900

VIVE Cosmos Elite:NT 29,900

然而,兩者相似度很高,可以視最新的Cosmos Elite為旗艦版,而VIVE PRO專業版通常是在大空間使用。

如果遊玩空間大於5M*5M,或是有多基地台定位的需求(增加追蹤精準度,例如對射擊遊戲體驗很要求的玩家)再來購買。

無線模組:NT11,000

為VR業界裡唯一支援「高效能」無線遊玩的選擇。

優點:

- 台灣公司,因此幾乎都有庫存,Elite和PRO都是下單不久就能收到,對於其他廠牌在疫情其間全球缺貨的現在,想要立刻玩到,可能就只剩下VIVE可以選了。

- 由於在本地,客服和送修等服務也會比較便利,至於售後服務的優劣,就是見仁見智,抑或看人品了,畢竟服務業是人在做的。

- 唯一支援無線模組的廠牌,擺脫線材的干擾,更自由地遊玩,這應該是VIVE最優秀的產品了。

- 擴充性最高,升級和擴充彈性很好,如果有新技術也能追加上去。

- 頭盔舒適度為業界之最。

缺點:

- 價格最貴、性價比不高。雖然最近有降價的趨勢,但是以性價比而言,仍然是讓人糾結的選擇,如果能再降一些,或者技術再上一層樓應該會更好。不過考慮到VIVE的擴充性,還是可以期待一下。

- 搖桿最受人詬病,操控不易且功能最差。

注意事項:

- 顯卡要有DP接口才可使用

- 一代的VIVE售價為NT 16,800,可是性能不如Rift S 價格卻更貴這點,我想任何人都不會列為考量。

- Cosmos有兩款,一款是Cosmos,一款是Cosmos Elite,但由於前者沒有突破技術上的不足,在追蹤上的表現不理想,所以Cosmos Elite又換回原本成熟的技術,並在此之上加強更多,因此Cosmos系列只推 Elite。

各種需求懶人包:

Oculus Quest:

躺著看片、玩輕鬆小品遊戲、自由攜帶、不用買高配電腦,適合未來也不一定會想拿來玩大作遊戲的輕度VR使用者或或作為VR新手的入門選擇。

$12,000~$15,000

Oculus Rift S:

最高性價比和中上的遊戲體驗,加上獨佔遊戲內容約21款,也是針對VR新手的「遊戲向」入門首選。

$13,500

Valve Index:

規格最好,能夠擁有最佳的遊戲體驗,搖桿體驗為業界之最,由於是Steam旗下的產品,多半很有機會跟Steam的特價搭配購買,值得關注。

$30,900

Cosmos Elite / VIVE PRO(一級玩家版):

疫情缺貨期間無論如何都想趕快入手,或者純粹想要支持台灣貨,並且享有便利的本地客服者。

由於VIVE也有和Steam合作,像這次購買全套就送時下最好的3A級VR遊戲:戰慄時空:艾莉克絲 (Half-Life: Alyx),日後也可以追蹤相關優惠活動。

$29,900~$30,900

※另可添購無線模組 $11,000,坐等日後推出更好的搖桿,就能成為最享受無線VR的選擇)

Cosmos Elite(單頭盔) + Index搖桿 + 基地台 + 無線模組:

想要體驗無線模組自由的玩家最佳的高預算搭配選擇,理由是:

- Cosmos Elite是支援無線模組的VR設備中最好的,雖然頭顯部分差Index一些

- Index的搖桿則是搖桿體驗最佳,而且和Vive的產品兼容

- 單買頭盔不會附基地台,所以還要買基地台才能增加定位準度。

$46,800~$48,300(取決於Index搖桿是否有台灣代理,大約差1500左右)

除了Rift Quest之外,VR遊玩的電腦配備建議:

使用「桌機」,除非擁有高階筆電並且有針對散熱功能做優化。

- CPU:Intel ® Core™ i5-4590/AMD FX™ 8350 同級規格或以上。

- 顯示卡:GTX1070或AMD Radeon™ R9 290同級格或以上。

- 記憶體:4GB RAM以上

- 除了Rift Quest以外,顯卡必須支援DisplayPort 1.2或更新版本,尤其筆電玩家需注意

本篇許多消息來源酌量參考巴哈姆特電玩資訊站的網友整理文章以及討論版的問答,此處並非純搬運,也沒有抄襲。

此處推薦一位非常用心的巴友大大整理的文章,對VR裝置更詳細的專業比較,可以參考該文章

如果我的文章對你有幫助的話,歡迎把本站加到書籤列、分享你的感想,或者有任何問題也可以留言問我。

如果你喜歡我的文章,可以按下方的分享按鈕▼,讓更多的人看見我的文章。

祝你有個Joyful Life !

By 斜槓旅站

沒有嘗試過VR體驗, 有看過別人玩, 站在外面看人玩覺得很有趣, 會想體驗但也怕會暈, 以前玩第一人稱遊戲不會暈, 現在都會暈了~

謝謝版主這麼仔細介紹這麼多VR設備, 但真的蠻貴的耶, 而且我相信VR設備還有很多進步的空間!

可以先去體驗店試看看會不會暈,不然花大錢買個催吐道具也不好受XD

VR我到現在都還沒有嘗試過呢!

但是光看別人玩感覺就很刺激,很像身歷其境一樣

看著看著也想買一款來親自體驗一下了!

可以先去VR體驗店體驗看看

我也很喜歡VR感覺之後還有更多用途

最近剛好想買VR,看了這篇對VR有更多的了解,整理得很詳細,讚